Rückblick auf die Metropolitankonferenz 2025

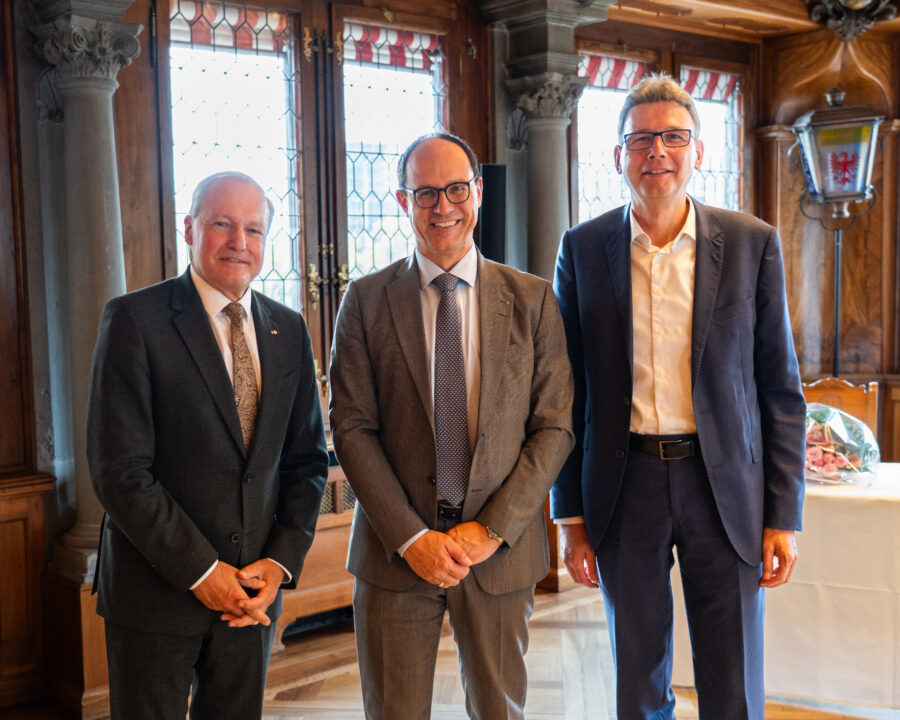

Am 11. September 2025 fand im traditionsreichen Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich die jährliche Metropolitankonferenz statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung im Zeichen von Übergängen und neuen Zukunftsperspektiven. Vereinspräsident Anders Stokholm leitete die Konferenz ein letztes Mal und auch Geschäftsführer Walter Schenkel verabschiedete sich nach über fünfzehn Jahren engagierter Arbeit. Unter seiner Leitung wurden bedeutende Projekte angestossen, die strategische Ausrichtung weiterentwickelt und eine stabile Basis geschaffen, von der die Organisation bis heute profitiert. Zum neuen Geschäftsführer wurde Nico Lalli, Partner bei der beepolitics AG, gewählt. Er bringt viel Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen Kantonen, Städten und Gemeinden, der Geschäftsführung und Interessenvertretung von Organisationen sowie politischer Kommunikation mit.

Das Vereinspräsidium wechselte turnusgemäss von der Städte- und Gemeindekammer zur Kantonskammer. Ins Vereinspräsidium wurden Marc Mächler, Regierungsrat St.Gallen, als Präsident und Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau im Kanton Zürich, als Vizepräsident bis Sommer 2026 gewählt. Im Sommer 2026 übernimmt Dieter Egli, Landammann Kanton Aargau, das Vereinspräsidium. Neu in den Metropolitanrat gewählt wurden Barbara Dillier, Stadtpräsidentin Rapperswil-Jona, Markus Schneider, Stadtammann Baden und Claudio Bernold, Stadtpräsident Frauenfeld. Sie vertreten in der Metropolitankonferenz auch drei grosse Regionen mit vielen Gemeinden: die Region Zürichsee-Linth, Regio Frauenfeld und Baden Regio. Besonders erfreulich war der Entscheid der Region Zürichsee-Linth, welcher unmittelbar vor der Konferenz bei der Geschäftsstelle eingetroffen ist: Die regionale Körperschaft wird mit all Ihren zehn Gemeinden Vollmitglied der Metropolitankonferenz.

Geschäftsführer Walter Schenkel führte durch die Vereinsgeschäfte. Die anwesenden Mitglieder genehmigten die Jahresrechnung 2024 sowie das Vereins- und Projektbudget 2026 einstimmig.

Im Anschluss präsentierte Patrick Marty, CR Kommunikation, Inhalt und Ausschreibungsverfahren für das vierte Kooperationsprogramm. Wie die drei früheren Programme ermöglicht es über eine öffentliche Ausschreibung die Umsetzung guter und innovativer Projektideen zu einem Schwerpunktthema, das den gesamten Metropolitanraum betrifft. Mit dem vierten Kooperationsprogramm sollen Pilotprojekte zu den Zielen «Positives Innovationsklima» und «Intelligente Nutzung knapper Ressourcen im Wohn- und Siedlungsraum» ausgewählt und umgesetzt werden.

Die Teilnehmenden erhielten zudem einen Einblick in den aktuellen Stand der laufenden Kooperationsprojekte zum Thema «Demografischer Wandel» und in das Projekt «Innovation-Sandbox für Künstliche Intelligenz»: Das Projekt «Quartier4all» unter der Leitung von Pro Senectute erarbeitet zusammen mit Investoren, Bauherrschaften und weiteren Organisationen Lösungsansätze, um Quartiere für alle Generationen lebendig gestalten zu können, das Zusammenleben zu fördern und die Solidarität der Generationen zu stärken. Gemäss Corinne Burbo von Pro Senectute können beispielsweise ein breites, bedürfnisgerechtes Wohnraumangebot, eine hohe Nutzungsvielfalt, eine gute Nahversorgung und auch Begegnungs- und Aufenthaltsräume dazu beitragen.

Das Projekt «Care Resco Pflege-Community» ermöglicht es Langzeitinstitutionen, über eine Plattform temporäre Pflegefachpersonen für einzelne Einsätze nach Bedarf zu buchen. Dadurch können Pflegende für den Beruf reaktiviert und Einsätze selbstbestimmt geplant werden. Ziel war zudem eine regionale Community für temporär Arbeitende im Pflegebereich aufzubauen. Flavio Liberatore, Projektleiter ZHAW Institut für Gesundheitsökonomie, zieht ein Fazit: Die Personal-Pools und die Buchung von Einsätzen in Zusammenarbeit mit vier Langzeitinstitutionen haben gut funktioniert. Am Aufbau einer regionalen Community waren die Fachkräfte jedoch eher weniger interessiert.

Raphael von Thiessen, Projektleiter, erläutert den Stand des Projekts «Innovation-Sandbox für Künstliche Intelligenz». Dieses testet konkrete KI-Anwendungen in einer kontrollierten Testumgebung. In der aktuellen, zweiten Projektphase werden sechs neue Projekte unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Verwaltung und Bau zusammen mit Partnern umgesetzt. Ziel des Projekts ist es auch, die interkantonale Zusammenarbeit beim Thema KI zu fördern und einen Knowhow-Transfer zwischen Wirtschaft, Forschung und Verwaltung zu erreichen.

Nach dem gemeinsamen Lunch und dem geselligen Austausch widmeten sich drei Inputreferate dem Thema «Wohnen». Sie griffen damit das Mittlerziel 8 der neuen Strategie 2027 der Metropolitankonferenz auf: «Intelligente Nutzung knapper Ressourcen im Wohn- und Siedlungsraum».

Luc Zobrist von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich präsentierte die aktuellen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt im Kanton Zürich. Er zeigte auf, wie sich dieser aufgrund der sinkenden Leerwohnungsziffern und der steigenden Angebotsmieten weiter zuspitzt. Er erläuterte zudem die fünf hängigen Volksinitiativen zum Thema Wohnen. Der Zürcher Regierungsrat lehnt die fünf Initiativen ab, hat aber zwei Gegenvorschläge erarbeitet: die gezielte Unterstützung durch Stärkung der Wohnbauförderung und die Erweiterung des Angebots durch die Ermöglichung von mehr Wohnungen.

Jonas Baum von der Stadtplanung Luzern erläuterte die Wohnraumpolitik der Stadt Luzern. Das Ziel besteht darin, bis 2037 den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen auf mindestens 16 % zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden städtische Areale in intensiverer Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Bauträgerschaften entwickelt.

Christof Abegg, EBP, präsentierte die Schlussergebnisse des Kooperationsprojekts «Zukunft Einfamilienhaus». Er zeigte, wie Gemeinden die Eigentümerschaften von Einfamilienhäusern motivieren können, ihre Wohnsituation zu überprüfen und Hand zu bieten, um Einfamilienhausquartiere zu revitalisieren und ungenutzte Potenziale zu aktivieren. Gemäss einer aktuellen Befragung von Wüest und Partner können sich 70 % befragter Einfamilienhausbesitzenden vorstellen, ihre Wohnsituation im höheren Lebensalter zu ändern. Letztlich sind es aber nur 1.5 %, welche tatsächlich etwas verändern. Hauptgründe für die eingeschränkte Wohnmobilität im Alter sind höhere Kosten, aber auch die verbundenen Emotionen mit dem Eigenheim. Das Projekt unterstützte Gemeinden in verschiedenen Veranstaltungen und Workshops dabei, diese Zielgruppe anzusprechen, den Dialog zu fördern und geeignete Lösungen für den Umgang mit ihrer Wohnsituation aufzuzeigen.

Alle Beiträge machten die Herausforderungen der knappen Ressourcen im Wohn- und Siedlungsraum deutlich. Das Thema betrifft den gesamten Metropolitanraum, wenn auch regional unterschiedlich stark. Sie zeigten, dass in Zukunft neue, kooperative Lösungen gefragt sind. Zum Abschluss verabschiedete Anders Stokholm die Teilnehmenden und kündigte den Termin für die nächste Metropolitankonferenz an. Diese findet am 20. August 2026, Nachmittag, statt.